Lebensraumschutz

Biotope

Neben ausgewiesenen Schutzgebieten sind naturnahe Feucht- und Trockenbiotope sowie Hecken und die Gewässer samt den Uferbereichen gemäß dem Lebensraumschutz des Salzburger Naturschutzgesetzes geschützt. Wie aus der Biotopkartierung des Landes Salzburg ersichtlich, handelt es sich in der Stadt Salzburg neben den Gewässerzügen vorrangig um wertvolle Moorwiesen und um Mager- und Halbtrockenrasen sowie auch um Heckenzüge und Feldgehölze. Eingriffe in diese Bereiche, die über die Instandhaltung und Wartung und über die bisherige land- oder forstwirtschaftliche Nutzunghinausgehen, benötigen eine naturschutzrechtliche Bewilligung.

Formulare:

- Förderungsansuchen für Frauen, Menschen mit Behinderung, Integration, Jugend, Naturschutz, Raumplanung und Soziales.(Online-Formular des Bürgerportals der Stadt Salzburg)

- Naturschutzrechtliche BewilligungFür Eingriffe in geschützte Gebiete, ferner im Bereich von Naturdenkmälern, ist eine naturschutzrechtliche Bewilligung erforderlich.

Zur Pflege von Lebensräumen

Salzburg war einst von weiträumigen Mooren umgeben. Heute helfen Pflegemaßnahmen der Stadt, die letzten naturnahen Moorreste zu sichern. In Schutzgebieten ist eine rechtzeitige Einbindung der Naturschutzinteressen wichtig. Bewusste Verantwortung für die Umwelt erfordert aktives Handeln und gezieltes Management. Damit kann neben dem Erhalt des Naturwertes auch unser Naherholungsraum aufgewertet und die Lebensqualität verbessert werden.

- Die Unterschutzstellung allein sichert keine gefährdeten Lebensräume von Tieren und Pflanzen. Für ihre Erhaltung ist auch eine regelmäßige Pflegearbeit unbedingt erforderlich. Diese Pflege zur Erhaltung und Förderung der Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten trägt nicht nur zur Bewahrung vielfältiger Kleinstrukuren und Trittsteine in der Kulturlandschaft bei, sondern erbringt für die Allgemeinheit wichtige Leistungen zum Erhalt unserer Lebensgrundlagen.

- Naturnahe Moore sind durch ihre nassen Torflager besonders wichtige Speicher von Kohlenstoff und schützen das Klima deutlich besser als etwa naturnahe Wälder, selbst wenn dort der Reichtum an Altholz hoch ist. Entwässerte Moor dagegen geben Kohlkendioxid in großen Mengen frei.

- Ungedüngte Halbtrockenrasen über kalkhaltigen Böden zählen zu den gefährdetsten, aber gleichzeitig auch zu den artenreichsten Lebensräumen Mitteleuropas. Ohne Pflege durch Beweidung oder Mahd verbuschen und verwalden solche Standorte rasch, dann geht die Artenvielfalt verloren, seltene Tier- und Pflanzenarten sterben lokal aus.

- Aulandschaften entlang der Flüsse zählen zu den artenreichsten Lebensräumen und leisten für uns alle einen wichtigen Beitrag zum Hochwasserschutz, gerade auch im Bereich flussnaher Städte und Dörfer.

Zur Pflege des Steppenhanges am Rainberg

Die Pflege des Steppenhanges im Süden des Rainberges zählt seit vielen Jahren zu den aufwändigen und jährlich wiederkehrenden Arbeiten, wenn auch hier einen Großteil der Entbuschungsarbeit weidende Ziegen übernehmen.

Heute ist der Rainberg abgesehen von einigen Häusern des Unterhanges unbesiedelt. Als aber am Beginn der Jungsteinzeit der Mensch langsam sesshaft wurde, bot sich der Rainberg als idealer Siedlungsplatz an: er erlaubte einen guten Überblick auf mögliche Feinde, nahe Quellen boten reichlich sauberes Trinkwasser, der offene Steppenrasen musste hier nicht mühsam gerodet werden. In der Bronzezeit befand sich auf dem Rainberg die landesweit wohl wichtigste Siedlung, die bis zur Hallstattzeit und zur La-Tene-Zeit fortbestand. Neben Rindern und Schweinen waren damals Schafe und Ziegen die wichtigsten Haustiere.

Die Siedlungstätigkeit auf dem Berg endete dann plötzlich durch den Einmarsch der Römer unter Kaiser Augustus, der Rainberg wurde nur mehr als extensives Weideland genutzt. Einwandernde Bajuwaren setzten in der Zeit der Völkerwanderung die Weidetradition fort.

Durch diese Pflege des Menschen haben im Raum der Stadtberge verschiedene wärmeliebende Steppenpflanzen Jahrtausende überdauert, am Rainberg haben sie - begünstigt durch kleine Steinbrüche - bis heute einen kleinen Rückzugsort gefunden. Auf Betreiben von Prof. Dr. Eberhard Stüber wurden im Jahr 1979 erste Teile des wertvollen Steppenhanges als Naturdenkmal unter Schutz gestellt, Das Freischneiden aufkommender Gehölze durch die Naturschutzjugend war nur kleinräumig möglich und erwies sich trotzdem als sehr mühsam. 1986 wurde der Steppenhang zum Geschützten Landschaftsteil erklärt, das Schutzgebiet wurde dabei vergrößert. 1990 griff man schließlich die alte Tradition der Beweidung zuerst durch Schafe des Amateur-Biologen Robert Scheck und später durch Ziegen auf. Eine zusätzliche Pflege, vor allem die Entbuschung und eine jährliche Mahd des Kernbereiches durch die Biotopschutzgruppe HALM bleiben aber weiter sehr wichtig.

Ein Problem stellen invasive Neophyten, also nicht heimische Pflanzen mit sehr starker Ausbreitung dar, vor allem Cotoneaster horizontalis und verwandte Arten, die von angrenzenden Gärten stammend den seltenen Arten zunehmend den sonnigen Lebensraum auf dem Steppenhang nehmen. Daher hat hier zuletzt eine Gruppe um den bekannten Botaniker Mag. Peter Pilsl (Leiter der botanischen Arbeitsgemeinschaft am Haus der Natur) mehrfach kräfteraubend Quadratmeter um Quadratmeter das weit ausgreifende Wurzelgeflecht des Zwergstrauches mühsam aus dem steinigen Boden herausgehebelt.

- Über seltene Tiere

Die wärmeliebende Schlingnatter findet auf dem Rainberg einen gut geeigneten Lebensraum. Auch der Uhu, die weltweit größte Eulenart jagt regelmäßig in und um den Rainberg.

Heuschrecken finden sich in den Fettwiesen der Kulturlandschaft heute kaum noch, letzte Rückszugsorte der Tiere sind Extensivwiesen und Weideflächen: Hier in der Felsensteppe lebt noch die sehr seltene Gestreifte Zartschrecke und die Langfühler-Dornschrecke. Zu den Besonderheiten zählt auch die winzige Ameisengrille, von der bisher nur Weibchen bekannt sind, die sich parthenogenetisch fortpflanzen.

Besonderheiten unter den Schmetterlingen sind das Beilfleck-Widderchen und der Große Gabelschwanz sowie die Apfelbaum-Faulholzmotte. Die Rotbraune Ulmeneule ist in Salzburg vom Aussterben bedroht.

Vor etlichen Jahren wurde landesweit der erste Nachweis der solitären Faltenwespenart Discoelius zonalis erbracht, die Schwarze Mörtelbiene ist ebenfalls landesweit vom Aussterben bedroht.

- Über seltene Pflanzen

Zu den seltenen Gräsern gehören hier das Steppen-Schillergras, der Amethystschwingel und der Verschiedenblättrige Schwingel. Der Hügelmeier, ein kleiner Verwandter der Labkräuter gedeiht direkt auf dem nackten Konglomeratfels-Boden. Als Rest der wärmeliebenden Weiderasen fällt hier der leuchtend gelb blühende Färber-Ginster auf. Zu den Besonderheiten zählen auch der Große Ehrenpreis, der Aufrechte Ziest und die Österreichische Bergminze. Auch die Schmalflügelige Kreuzblume ist landesweit sehr selten geworden.

Zur Pflege des Samer Mösls

- Das heutige Stadtgebiet von Salzburg war bis in die frühe Neuzeit von weitläufigen Auwäldern und von großen unberührten Moorlandschaften geprägt. Im Nordosten der damals kleinen Stadt breitete sich das Schallmoos und östlich des Alterbaches das Langmoos aus. Der allerletzte Rest dieser weitläufigen Moorlandschaft ist das Samer Mösl, es ist gleichzeitig der älteste und auch der am besten erhaltene Moorrest der Stadt Salzburg. Die ältesten Torfschichten konnte der bekannte Moorkundler Prof. Dr. Robert Krisai 1987 durch die C-14 Methode mit 10.000 Jahren festlegen.

- Als 1597 wieder eine Pestepidemie die Stadt Salzburg heimsuchte, glaubte man, dass Nebel und Ausdünstungen des Schallmooses diese Seuche begünstigt hätten. Erzbischof Wolf Dietrich begann darauf im Südwesten des Schallmooses mit der Anlage erster Moorgräben. Nach 1632 ließ Paris Lodron diese Entwässerungen durch planmäßig angelegte Grabensysteme im Westen des Schallmooses erweitern. Das darauf schrittweise weiter entwässerte Moor wurde im 20. Jahrhundert zuletzt immer mehr gewerblich genutzt.

- Im Schallmoos und im Langmoos wurde schon vor 1900 zunehmend Torf gestochen, die mächtige Tonschicht darunter wurde im Osten an verschiedenen Stellen für die Ziegelerzeugung abgebaut. Im Raum Sam besaßen die Baumeisterdynastie Cecconi und die bekannte Firma Leube große Ziegelwerke.

- Nach 1930 wurde auch das Gewässersystem im Raum des Samer Mösls neu gestaltet. Der Söllheimerbach wurde nun begradigt, eingetieft und gleichzeitig deutlich nach Süden verschoben. Auch der neu gebaute Schleiferbach hat mit dem alten Bachlauf nur den Namen gemeinsam. Gleichzeitig begann man die umgebenden Sümpfe und Moorflächen großräumig in Kulturland umzuwandeln. Nur das Samer Mösl blieb von solchen Maßnahmen weitgehend verschont.

- Erste Pflegemaßnahmen nach 1985

Schon 1970 wurde der Kernteil des naturnahen Samer Mösls als Naturdenkmal geschützt, 1991 konnte ein erweiterter Bereich als Geschützter Landschaftsteil ausgewiesen werden. 1985 begann man im Samer Mösl mit Spaten und Scheibtruhe mit ersten umfangreichen Pflegemaßnahmen, tätig waren dabei vor allem fachlich angeleitete Tagelöhner. Zu den ersten Maßnahmen zählten Wiedervernässungen verheideter Moorteile. Entwässerungsgräben wurden verschlossen und der Wanderweg teilweise leicht erhöht um einen historischen Torfstich einstauen zu können. Der Fichtenforst im Westen des Mösls konnte unter Freistellung alter Moorkiefern zu einem naturnahen Wald umgestaltet werden. In die Streuwiese gepflanzte Fichtensetzlinge wurden entfernt. Einige Jahre später konnte auch der Schleiferbach mehrfach eingestaut werden, um so die Entwässerung bachnaher Moorbereiche zu verringern.

Din den folgenden Jahren beschränkte sich die Pflege immer mehr auf reine Betreuungsmaßnahmen, etwa die regelmäßige Mahd der Streuwiesen. Gleichzeitig verloren die alten Grabensperren zunehmend ihre Wirksamkeit.

- Die Pflegemaßnahmen 2024 und 2025

Daher wurden 2024 und 2025 tatkräftig neue notwendige Schritte gesetzt. Der Wanderweg wurde auf eine Länge von 40 m neuerlich leicht angehoben und mit starken Lärchen-Kanthölzern zum historischen Torfstich hin gesichert. So konnte der Wasserspiegel dort um etwa 40 cm erhöht werden. Der Wanderweg wurde gleichzzeitig mit schottrigem Feinmaterial wieder gut begehbar gemacht.

Nicht einfach war die Abdichtung der undicht gewordenen Staustufen im Schleiferbach. Mit neuen Hölzern und mit Schotter konnten sie abgedichtet werden um auch hier die bedenkliche Moorentwässerung zum Bach hin zu verringern.

Den Raum um den zentralen historischen Torfstich entbuschte die Biotopschutzgruppe HALM großflächig, der aufkommende Faulbaum-Jungwuchs wurde wieder entfernt. Im Moorwald konnte der Aufwuchs standortfremder Rotbuchen zurückgedrängt werden.

Im Frühjahr 2025 wurden drei alte morsche Grabensperren südlich des Wanderweges grundlegend erneuert und dort lückenlos Lärchenbohlen - samt Nut und Feder - eingeschlagen. Mit diesem Aufstau wird einerseits das Bild des beliebten Erholungsraumes deutlich verbessert, vor allem aber kann damit der sehr trockene Moorwald südlich des Wanderweges wieder vernässt werden.

- Die Tierwelt

Erstmalig im Bundesland Salzburg wurde unter den Kleinsäugern im Jahr 1992 hier der Kleine Abendsegler nachgewiesen. Ein erster Biber hat im Mösl zuletzt Stämme am Schleiferbach angenagt. Hier finden sich in und um die Teiche Ringelnatter und Blindschleiche, sowie Grasfrosch und Wasserfrosch. Zahlreich sind die Libellenarten im Mösl: Blauflügelige und Gebänderte Prachtlibelle, Kleine und Große Pechlibelle, Vierfleck und Plattbauch-Libelle, Kleiner und Südlicher Blaupfeil, Gefleckte und Schwarze Heidelibelle sowie Blaue Federlibelle und Südlicher Mosaikjungfrau.

Die artenreiche Weichtierwelt im Mösl hat Prof. Dr. Robert Patzner erhoben: Nicht selten sind hier Gemeine Kugelmuschel, Eckige Erbsenmuschel, Linsenförmige Tellerschnecke, Gemeine Tellerschnecke und die Posthornschnecke. Gefährdete Arten der Rote Liste Arten sind die Eckige Erbsenmuschel, die Große Teichmuschel, die Linsenförmige Tellerschnecke und das Zwerg-Posthörnchen.

Dank der seit langem vollständig eingestellten forstlichen Nutzung zählt das Samer Mösl in der Stadt Salzburg zu den totholzreichsten Lebensräumen, die holzbewohnende Pilzflora ist eindrucksvoll. Der größte heimische Specht, der Schwarzspecht hackt hier seine großen Futterhöhlen. Auch zahlreiche xylobionte, also holzbewohnende Käferarten leben im Alt- und Totholz der Waldbäume.

- Die Pflanzenwelt

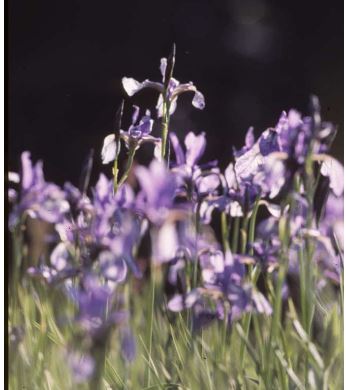

Die naturnahe Pflanzenwelt im Mösl ist erstaunlich artenreich erhalten. Hier wächst eine große Vielfalt an Flachmoorarten, darunter Sumpf-Stendelwurz, Preußisches Laserkraut, Glänzende Wiesenraute, Moor-Prachtnelke, Rundblättriger Sonnentau, Flohsegge und Scheidiges Wollgras. Durch die gesetzten Wiedervernässungs-Maßnahmen konnte sich der Bestand der Sibirischen Schwertlilie im Lauf der letzten Jahrzehnte fast verhundertfachen. Die im Flachwasser an mehreren Stellen vorkommende Sumpf-Drachenwurz ist im Bundesland Salzburg stark gefährdet, das Glanzkraut, eine zierliche Orchideenart die nach der FFH -Richtlinie der EU geschützt.

Typische Torfmoose des Übergangsmoores sind Sphagnum rubellum und Sphagnum subsecundum. Hier gedeiht auch die Moosbeere.

- Ausblick

Die wichtigen und aufwändigen Arbeiten am Rainberg und im Mösl waren zuletzt ein Schwerpunkt der Arbeit. Die vielfältige Pflege an vielen anderen Orten, sei es zur Bekämpfung invasiver Neophyten oder etwa zu Amphibien- und Reptilienschutz warten noch. Um die weitere Verarmung der Artenvielfalt aufzuhalten müssen die Anstrengungen des Naturschutzes weiter erhöht werden.

Die Pflege von Lebensräumen gefährdeter Arten bleibt der wichtigste Teil der Naturschutzarbeit der Stadt. Die stete kreative Pflegearbeit unter Einbeziehung verschiedenster biologischer Fachleute ist und bleibt unersetzlich.

Moorwiese bei den St.-Peter-Weihern

6,6 ha groß - Geschützter Landschaftsteil (GLT) seit 1987

Die wechselfeuchten Wiesen sind aus ehemaligen Moorwiesen hervorgegangen und stellen eine landschaftlich reizvolle Verbindung vom Mönchsberg und dem Festungsberg zum Leopoldskroner Moos dar.

Nördlich des Schlosses Leopoldskron gelegen, prägen sie bis heute die weitläufige Kultur- und Erholungslandschaft.

Durch die extensive Wiesenbewirtschaftung hat sich der feuchteliebende Lebensraum erhalten, in dem seltene Streuwiesenpflanzen wachsen und besondere Vogelarten, darunter Teich- und Sumpfrohrsänger und Rohrammer ein Nahrungs- und Bruthabitat besitzen.

Die Wiesen mit den dortigen Tümpeln bieten Grasfrosch, Wasserfrosch und Laubfrosch einen wichtigen Lebensraum.

Ökoprogramm

Vom Gemeinderat der Stadt Salzburg wurde das Ökoproramm „Artenschutz-Biotopschutz-Ressourcenschutz“ beschlossen, welches klare Vorgaben für den zivilrechtlichen Naturschutz definiert. Im Rahmen dieses Programmes werden ökologisch wichtige Lebensräume gepflegt und langfristig vertraglich gesichert. Das Programm ist ausschließlich Bewirtschaftern ohne landwirtschaftlichem Betrieb vorbehalten.