Leben im NS-Terror: Denunziantentum war alltäglich

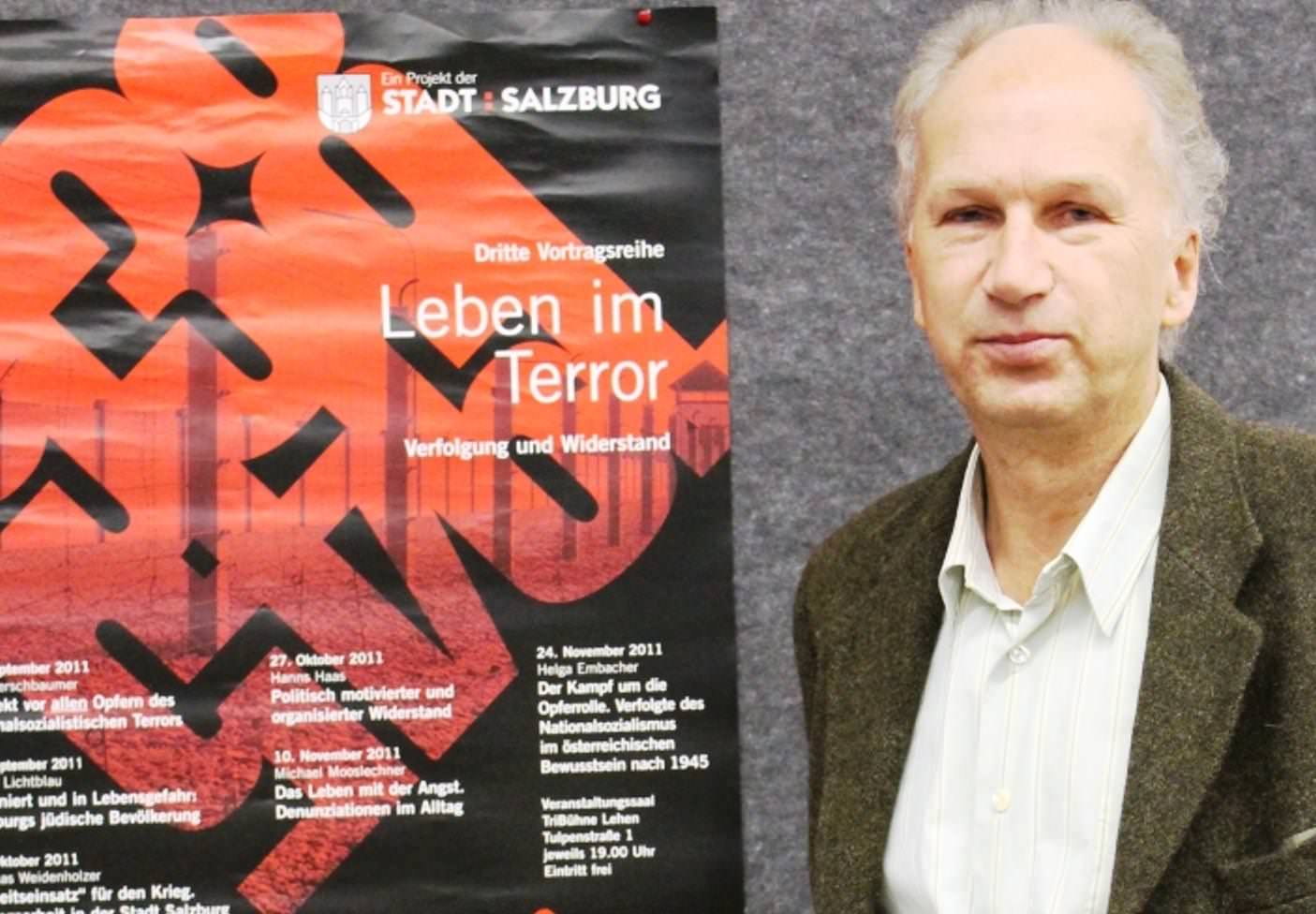

Die nationalsozialistische Diktatur wollte die Menschen bis in die intimen Räume des Arbeitsplatzes und der Familie kontrollieren, um oppositionelle Gesinnung zu bekämpfen. „Mit traditioneller Polizeiarbeit war dies nicht zu bewerkstelligen. Sogar die wegen ihrer Brutalität gefürchtete Gestapo war auf ‚Zuträgerdienste’ aus der Gesellschaft angewiesen“, erklärte der Historiker Michael Mooslechner bei einem mit fast 200 Personen sehr gut besuchten Vortrag in der TriBühne Lehen am Donnerstagabend, 10. November 2011.

Von 1938 bis 1945 waren 1.254 Personen vor dem Sondergericht Salzburg wegen politischer Delikte angeklagt – viele davon aufgrund von Denunziationen. Noch heute sei Zeitgenossen das Gefühl der Angst und Einschüchterung während der NS-Zeit in lebendiger Erinnerung, so Mooslechner. Wenn sie regimekritische Äußerungen machten oder Amtsträger beleidigten, seien die Menschen nach dem „Heimtückegesetz“ der Nazis verurteilt worden.

Sein und Schein des Krieges

Auch das Hören verbotener ausländischer Radiosender wurde mit hohen Haftstrafen geahndet: „Durch die so genannten ‚Feindsender’ konnte sich die Bevölkerung ein eigenes Bild vom Kriegsverlauf machen. Dieses wich gegen Ende des Krieges immer mehr von der offiziellen Propaganda ab. Die Strafen wurden deshalb immer härter“, sagte Mooslechner.

Um jemanden zu denunzieren, brauchte man die Schwelle der Gestapo oder einer Polizeiwachstube gar nicht zu überschreiten. Oft genügte es, das Gehörte einem Bekannten zu erzählen, der in einer NS-Ortsgruppe mitarbeitete. Dieser erzählte es wieder weiter, bis jemand den Sachverhalt der Gestapo meldete.

Hintergrund für Denunziationen waren oft Nachbarschafts- und Mieterkonflikte. Auch enttäuschte Liebe, Streit am Arbeitsplatz und Karrieremotive konnten zu Denunziationen und damit zu dramatischen Folgen für die angezeigten Personen führen. Es gab aber auch notorische Denunziantinnen und Denunzianten, die einen ganzen Betrieb oder eine ganze Siedlung terrorisierten.

79 Denunzianten nach dem Krieg verurteilt

Nach dem Krieg wurden Denunzianten nach Paragraph 7 des Kriegsverbrechergesetzes angeklagt. Sie rechtfertigten sich oft damit, dass sie den Betroffenen nur eine „Abreibung“ verpassen wollten, einen „Schuss vor den Bug“. 79 Denunziantinnen und Denunzianten aus der Stadt Salzburg sind vom Volksgericht Linz abgeurteilt worden. Davon waren 33 Frauen. Der prominenteste Amtsträger, der 1953 wegen Denunziation verurteilt wurde, war Gauleiter Dr. Gustav Adolf Scheel selbst.

Auffällig ist, dass fast ein Drittel der untersuchten Denunzianten weder Mitglied der NSDAP noch einer ihrer Gliederungen war. Mehr als die Hälfte der Angeklagten wurde vom Volksgericht, das aus drei Laienrichtern und nur zwei Berufsrichtern bestand, allerdings freigesprochen. Im Jahr 1955, nach Unterzeichnung des Staatsvertrages, wurden die Volksgerichte aufgelöst und die Verurteilten 1957 amnestiert.

Karl Schupfer