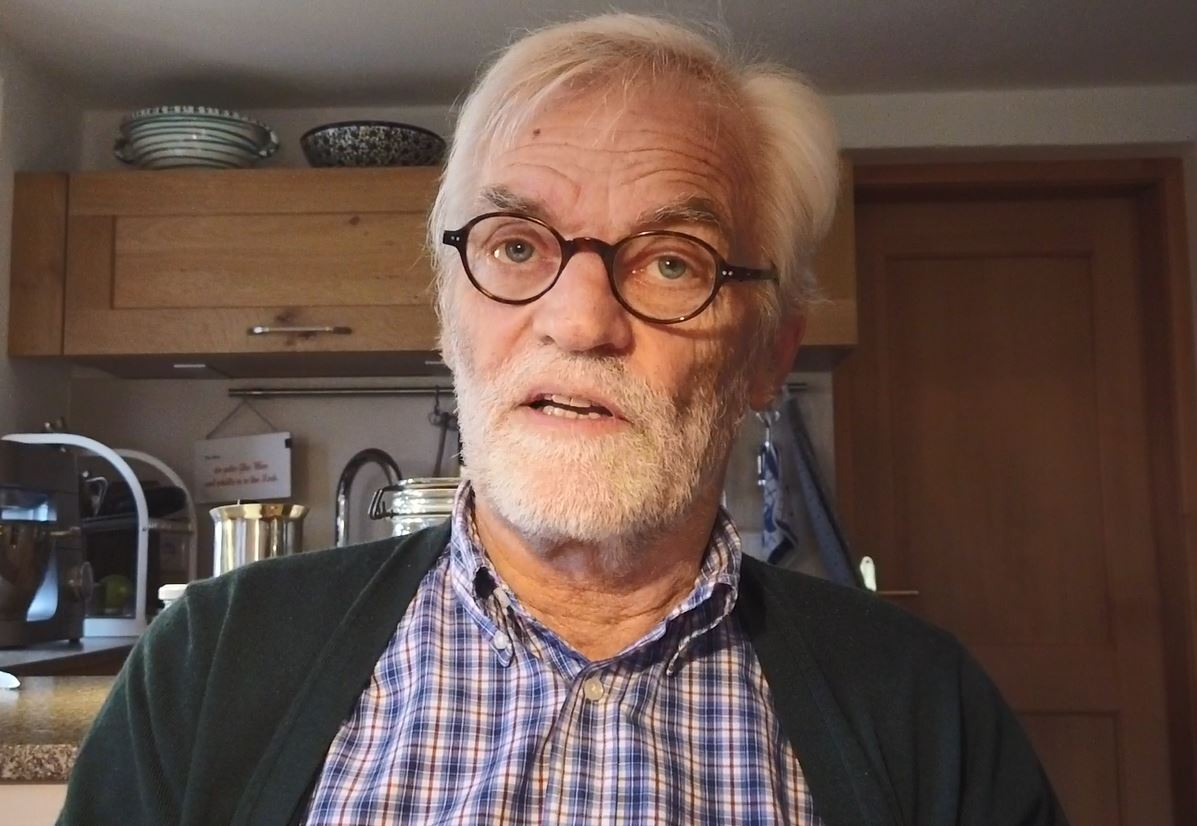

Johannes Greifeneder

Interview mit Johannes Greifeneder

im Rahmen des Buchprojekts „Die große Flucht“

2015 Pressesprecher der Stadt Salzburg

Datum: 28. März 2019

Ort: Neumarkt am Wallersee

Dauer: Track 1: 00h 13min 11sec, Track 2: 00h 15min 30sec, Track 03:00h 15min 31 sec, Track 4: 00h 10min 52sec

Interviewer: Dr. Heinz Schaden

HS = Heinz Schaden (Interviewer)

JG = Johannes Greifeneder

TRANSKRIPT DES INTERVIEWS

[Ergänzungen in eckigen Klammern wurden bei der Transkription vorgenommen und dienen dem besseren Verständnis.]

HS: Aus deiner Sicht, warum?

JG: Es war natürlich der Krieg in Syrien in erster Linie, der diese Route über die Ägäis eröffnet hat, die dann eine Anziehungskraft entwickelt hat, sich zu einer richtigen Autobahn entwickelt hat. Andere Routen, die schwieriger waren, sind dadurch nicht benutzt worden und dadurch sind dann eben auch, weiß Gott, Irakis, Iraner, Pakistani, Afghanen und ganz zum Schluss dann auch Marokkaner über diese Route gekommen. Die Stimmung vor 2015 war natürlich auch ambivalent gegenüber der Migration, es war aber ein fernes Thema, ein relativ fernes Thema, und man hat sich, wenn man über Migration nachgedacht hat in Österreich, häufig in den Ungarn-Aufstand- und Tschechoslowakei 1968- und dann schließlich auch noch Jugoslawien-Krieg-Geschichten gebadet, wo die Migration ja relativ, von einem hohen Maß an Nächstenliebe getragen war, um das einmal so zu sagen. Im August 2015 war ich selber gar nicht in Österreich, ab Mitte August waren wir auf Urlaub und ich habe das nur aus den Medien mitgekriegt, die ich natürlich intensiv konsumiert habe, und dann auch die Situation in Salzburg Ende August, Anfang September, mit den Vorkommnissen davor in Ungarn und in Parndorf. Und dann die anfangs ja relativ problemlose Weiterreise Richtung Deutschland. Bei mir war es dann so, ich bin am 13. August [September], das war der zweite Sonntag im September, da hat mich mein Kollege, der hat die ganze Sache medial und von der Öffentlichkeitsarbeit her von Anfang an mitbetreut und hat mich dann kontaktiert, ob ich nicht meinen letzten Urlaubstag schon in den Dienst gehen könnte, weil er irgendwie schon ein bisschen fertig war. Und ich bin dann an diesem Sonntag, 13. [September] am Bahnhof gewesen in Salzburg, da war zunächst alles relativ ruhig, die Strukturen waren ja schon einigermaßen routiniert, die Tiefgarage war als Puffer-Station in Betrieb, für den Fall dass während der Nacht keine Züge abgefertigt wurden, die sind ja dann erst in den frühen Morgenstunden jeweils gegangen, dass die Flüchtlinge da sozusagen auf ihrer Durchreise rasten konnten. Und an dem Sonntag hat es plötzlich die Situation gegeben, dass die Deutschen diese Weiterreise dicht gemacht haben und die Situation in der Tiefgarage relativ eskaliert ist.

HS: War das dein erster Eindruck, diese Eskalation?

JG: Naja, es war, bis nachmittags war ja alles irgendwie normal, unter Anführungszeichen, dann ist die Nachricht gekommen, die Deutschen machen zu – und natürlich, der Flüchtlings-Treck war ja in Bewegung, der konnte gar nicht so schnell gestoppt werden, und in Salzburg ist alles angestanden. Und das war natürlich jetzt einmal eine logistische Eskalation, die Tiefgarage war im Nu vollkommen überfüllt, völlig jenseitig, die Berufsfeuerwehr musste, um die Tiefgarage belüften zu können, weil da unten die Luft so schlecht war, in den Abfahrtsrampen der Tiefgarage die großen Gebäudelüfter aufstellen. Da muss man sich vorstellen, das sind, im Prinzip schaut das aus wie Schneekanonen auf einer fahrbaren Lafette, die sind da die ganze Nacht ‚volle Kanne’ gelaufen und haben da frische Luft nach unten geblasen. Und wir haben zu wenig Betten gehabt, also wir haben dann über Facebook am frühen Abend einen Aufruf gemacht, dass wir Decken und Isomatten brauchen, was innerhalb kürzester Zeit zu Kubikmetern von Isomatten und Schlafsäcken und Decken geführt hat, die die Menschen einfach angeliefert haben. Also die Zivilgesellschaft hat da noch sehr, sehr gut funktioniert, und auch die Vernetzung über Facebook, das hat die Caritas und die Stadt Salzburg über unsere Facebook-Auftritte gemacht. Das war schon irgendwie auch eine Challenge, also ich bin dann an dem Abend sicher bis weit nach Mitternacht vor Ort gewesen, es war schon ein relativer Medienandrang, und es war noch alles relativ chaotisch, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, wir haben dann in den Tagen darauf, da ist der Medienandrang noch viel stärker geworden, also wir haben dann am Bahnhofsvorplatz Plätze organisieren müssen, wo die Satelliten-Uplinks stehen konnten, weil es dort gar nicht so viele Plätze gegeben hat mit freier Sicht nach Süden, dass die Satelliten-Uplinks funktionieren, weil an der Oberfläche auch schon alles zugestellt war mit den Zelten vom Roten Kreuz und so. Und wir haben dann in der ÖBB-Lounge im Tiefgeschoss, unter den Geleisen, sozusagen unser Hauptquartier gehabt, die ÖBB waren da wirklich sehr vorbildlich unterwegs, das war, glaube ich, maßgeblich ein Verdienst des damaligen ÖBB-Chefs und späteren Kanzlers Kern, der einfach offenbar dekretiert hat „Wir klinken uns da vernünftig ein“. Diese ÖBB-Lounge war sozusagen Einsatzzentrale des Einsatzstabes, dem ich auch angehört habe, und aller NGO’s, und Rotes Kreuz, und Bundesheer, also alle, die da – Bundesheer zu dem Zeitpunkt noch nicht, die sind erst ein paar Tage später gekommen – alle, die da mitgewirkt haben, und da gab es eine sehr professionelle, menschlich angenehme, kollegiale Zusammenarbeit, von Anfang an.

HS: Was war eigentlich das Besondere an dieser Zusammenarbeit, weil das war ja nicht geprobt, das hat es ja nie gegeben, so ein Szenario.

JG: Es war, natürlich, dieses Szenario war nicht geprobt, weil das ist nicht ‚probbar‘. Allerdings haben wir in der Stadt Salzburg das Glück, dass wir für Katastrophenfälle, also für ein Hochwasser zum Beispiel, sehr gute Strukturen haben, um diese Herausforderungen schultern zu können, und im Prinzip haben dieselben Strukturen in dieser Situation auch funktioniert. Weil, es geht in dieser Situation nur darum, dass man die Blaulichtorganisationen [und] die freiwilligen Helfer einfach irgendwie vernetzt, da geht es gar nicht darum, darüber nachzudenken „Ist das jetzt gescheit, dass da so viele Flüchtlinge kommen, oder nicht, oder wer ist schuld“ oder so – diese Frage ist mir dann öfters gestellt worden, weil wir ja sehr viele Interviews auch geführt haben. Ich habe gesagt, ein Feuerwehrmann, wenn er zum Brand kommt, der fragt auch nicht, ob es gut ist, dass er löscht, und warum es da jetzt brennt und wer schuld ist. Es muss einfach passieren, und das war so die gemeinsame Stimmung, wir heben diese Kiste. Ja, und dazugekommen ist – das haben wir dann erst später eigentlich so richtig kapiert – dass entlang dieser ganzen Flüchtlingsroute von der Ägäis über den Balkan bis nach Salzburg wir offenbar in Salzburg die erste Station waren, wo Medien ordentliche Arbeitsbedingungen hatten. Also wir haben sie in die Tiefgarage hinein gelassen, wir haben sie [die Medien] dann später [bei der] ASFINAG und [an der] Grenze [in] Freilassing reingelassen. Wir haben also keine Sperren errichtet, wir haben die Medieneinsätze dann kanalisiert, weil die Akkreditierung nicht funktioniert hat – also wir haben nach wenigen Tagen zunächst ein Akkreditierungssystem eingeführt, da ist davor eine Zugangskontrolle zur Tiefgarage, die es zunächst gar nicht gegeben hat, eingeführt worden, weil die war vorher nicht notwendig. Die Flüchtlinge sind gekommen, sind wieder gegangen, sind ja auch nicht registriert worden in irgendeiner Weise. Wir haben dann für die Medien eine Akkreditierung gemacht, das hat nicht funktioniert. Der extremste Fall war, dass irgend ein – ich weiß nicht, von wo die waren – ein Medienteam mitten in der Nacht, ich glaube um 1:00 [Uhr] in der Nacht, in die Tiefgarage, wo es dann gerade einmal ruhig geworden ist und die Menschen geschlafen haben, ein Fernsehteam da hinunter gegangen ist um 1:00 [Uhr] in der Nacht und unten Scheinwerfer und Kamera aufgebaut haben und gedreht haben. Die haben sie dann eh rausgeschmissen, aber es waren wieder alle wach. Also es ist leider unter meinen Kollegen die Blödheit auch verbreitet.

HS: Darf ich jetzt kurz nachfragen, warum war ausgerechnet Salzburg der erste Ort,

oder war Salzburg die erste Stadt, wo die Medien arbeiten konnten – weil das Thema war ja sehr präsent, auch im TV, überall hat man es gesehen, warum, glaubst du, haben

andere Orte das nicht so zugelassen oder gewünscht oder akzeptiert?

JG: Das Thema war präsent. Also ich kann das schwer deuten. Also wir haben grundsätzlich in Salzburg immer gehabt, und bei anderen Themen ja auch, dass wir mit den Medien eine vernünftige Arbeitsbeziehung haben. Dass wir schon auch Grenzen aufstellen, das ist notwendig, aber dass wir im Grunde den Kollegen ihre Arbeit erleichtern, wo

immer es geht. Warum das andere nicht gemacht haben, weiß ich nicht. Also wir haben auch Strukturen gehabt, wo wir gesagt haben „Wir brauchen uns nicht genieren dafür“, also so schwierig die Aufgabe war – also jetzt nicht für uns in der Medienbetreuung, weil das kann man schon machen, aber in der Betreuung der Flüchtlinge, dass man Hygiene, Sicherheit, Versorgung, Entsorgung hinkriegt angesichts dieser riesigen Zahl an Menschen – das war schon eine Hebeübung. Und wir haben gesagt „Dafür brauchen wir uns nicht genieren, das kann man herzeigen, und wenn es jemand sehen will, dann zeigen wir es ihnen auch“. Und dass das Thema damals natürlich großes Interesse hervorgerufen hat, ist klar. Also tun wir es. Zusammengearbeitet haben wir – [Unterbrechung]

JG: Wir haben dann im benachbarten Hotel Europa so ein improvisiertes Medienzentrum errichtet, nachdem das am Bahnhof nicht mehr zu handeln war, platzmäßig, und haben organisiert, zunächst wir, also von der Stadt, meine Kollegen vom ‚Info-Z’ und ich, und dann später gemeinsam mit dem Land, haben dann organisiert, dass ständig jemand von der Medienbetreuung vor Ort ist. Das haben wir durchgezogen bis zum Februar, oder bis März sogar, ich weiß nicht wie lange, als dann die ASFINAG zugesperrt worden ist. Weil uns das schon wichtig war, dass die Medien nicht irgendwie informiert werden, sondern strukturiert und durch jemanden, der sozusagen nahe am Einsatzstab ist. Wir haben auch an allen Einsatzstab-Besprechungen teilgenommen, und das war schon eine

Herausforderung. Also wenn mir das ein paar Wochen vorher jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt „Das halte ich nicht aus“. Aber es war zum Aushalten.

HS: Ja, du bist ja relativ rasch dann eigentlich zum Gesicht der Berichterstattung geworden. Im Fernsehen vor allem.

JG: Naja, das hat sich so ergeben. Im Fernsehen war ich damals relativ viel, was mir da heraußen bei mir am Land Prominenz eingetragen hat. Aber das hat sich halt einfach ergeben. Und wenn du drei Interviews machst, die funktionieren, dann machst du die nächsten 50 auch, weil die Medien sich natürlich jemanden suchen, der halbwegs kamerafest ist. Und das war auch bewusst die Arbeitsteilung, die Kollegen und Kolleginnen vom Einsatzstab haben gesagt, sie wollen das nicht, und das war auch bewusst so gesagt. Der Sprecher dieser Geschichte bin ich, bzw. meine zwei, drei Kollegen, die wir vor Ort waren, weil so kann man sicherstellen, dass es sozusagen ein einheitliches Wording gibt, und die anderen Kollegen und Kolleginnen aus dem Einsatzstab haben ja auch

andere Aufgaben, als …

HS: Da hat es keine Eifersüchteleien gegeben oder so, „ich möchte auch vor die

Kamera“, oder „ich möchte auch ins Fernsehen“ oder so etwas?

JG: Nein, im Gegenteil, ich glaube, die waren eher froh. Es war ja wirklich so, dass alle miteinander ziemlich gefordert waren. Also waren sie froh, dass es da einfach eine Arbeitsteilung gibt. Ja, die Zusammenarbeit, wie gesagt, war – durchgängig eigentlich – sehr, sehr positiv, wenn es auch hin und wieder Stress gegeben hat, logischerweise, in so einer Situation, in einem Einsatzstab, es haben nicht immer alle Dinge gleich schnell

erledigt werden können, und NGOs speziell neigen in solchen Situationen dann natürlich zur Ungeduld, ist so. Aber ‚grosso modo’ waren die Erfahrungen eigentlich sehr, sehr positiv für mich, und ich glaube für die anderen auch. Das war das Leichte, das Schwierige war die schiere Menge – weil meine normale Arbeit ist ja auch weitergelaufen – also es war schon, ich habe sehr viele Stunden zusammengebracht in dieser Zeit.

HS: Warst du mehr im Büro, im Schloss Mirabell, oder mehr am Bahnhof? Oder in der ASFINAG, dann später?

JG: Ich habe es so gemacht, in der ersten Phase war ich praktisch ständig dort, da bin ich in aller Regel in der Früh ins Büro gefahren und bin dann so ab 10:00 [Uhr] am Bahnhof gewesen, bis Mitternacht. Eigentlich jeden Tag, durchgehend.

HS: Und auch am Wochenende, wahrscheinlich.

JG: Natürlich, ja. Und es hat sich dann auch das Medieninteresse gewandelt. Am Anfang waren mehr so die aktuellen Berichterstattungen, also die diversen Fernsehstationen, also die aktuelle Geschichten gemacht haben, später sind dann so mehr die Reportage-Teams gekommen, und eigentlich von überall [her]. Aus ganz Europa sowieso, dann das notorische ‚Rush hour today’, und CNN, das hast du eh selber erledigt.

HS: Hat es da Unterschiede, so in der Sicht oder in der Näherungsweise der Medien gegeben? Ich sage jetzt einmal, manche werden wahrscheinlich so mit einer vorgefassten Meinung reingegangen sein, manche werden vielleicht als besonders humanistische Medienvertreter aufgetreten sein, und manche haben sich vielleicht von der Situation beeinflussen lassen – ist dir da was aufgefallen?

JG: Das kann ich deswegen ehrlich gesagt schwer sagen, weil an der Fragestellung, mit der man konfrontiert ist als Interviewpartner, kann man ja nicht unbedingt sozusagen auf die Meinung des Journalisten oder der Journalistin schließen. Und die Beiträge, die dann daraus geworden sind, habe ich in aller Regel nicht gesehen. Wir haben keine Medienbeobachtung, also TV-Medienbeobachtung gemacht, weil das hätte unsere Möglichkeiten gesprengt und war uns auch nicht so wichtig. Aber ich denke mir, viele Journalistinnen und Journalisten waren schon auch persönlich betroffen von dem, was sie da gesehen haben. Also, das kleinste Kind, das ich gesehen habe, war zwei Tage alt. In der Tiefgarage. Da war ich mit einem Team unten. Die Mutter von dem Kind hat irgendwo in Kroatien zwei Tage vorher entbunden und ist dann mit dem Treck weitergezogen, mit ihren schon größeren Kindern und dem Ehemann – und wenn einem das egal ist, dann ist eh alles zu spät. Also ich glaube nicht, dass es viele Journalisten gegeben hat, die da in irgendeiner Weise gehässig oder so etwas Bericht erstattet hätten. Aber, wie gesagt, ich habe es in aller Regel nicht gesehen. Außer halt so die österreichischen Medien. Und da war die Stimmung ja noch sehr gut, zu dieser Zeit.

HS: Hast du mal Angst bekommen, vor dem, oder vor den Leuten, oder vor dem, was das auslöst vielleicht?

JG: Nein. Also unmittelbar Angst, in irgendeiner Situation, hatte ich nie, die gesamte Zeit nicht. Es war von der Sicherheitslage für die Leute, die dort gearbeitet haben, am Flughafen [Bahnhof], in der ASFINAG oder draußen an der Grenze, nie in irgendeiner Weise bedrohlich, wenn man von der einen Situation, wo einmal der Norovirus ausgebrochen ist und wir uns alle Masken umgeschnallt haben, wenn man von dem einmal absieht – also Angst um meine persönliche Sicherheit oder Bedenken habe ich nie gehabt und haben auch Kolleginnen – wir haben ja, aus meinem Büro war auch eine Frau, eine junge Frau vor Ort, der ist es ähnlich gegangen, also die, das war völlig unkritisch. Also die Flüchtlinge, speziell so, wenn sie in der ersten Situation in der Tiefgarage waren und einmal frisches Gewand bekommen haben und sich duschen konnten, das war für viele ein Riesending, dass sie nach weiß Gott wie vielen Tagen, wahrscheinlich von der türkischen Küste über Griechenland und den ganzen Balkan herauf zum ersten Mal duschen konnten. Die Ricky Veichtlbauer hat mir erzählt, die Leute haben geweint vor Freude. Ist eh logisch, also die waren einfach froh, dass sie da einmal alle Viere von sich strecken konnten, und die Kinder sowieso. Also, Angst oder Bedenken habe ich nicht gehabt – die Reaktion von meinem Umfeld war, also sie waren interessiert und neugierig, was sich denn da tut, meine Mutter war besorgt, die hat mich dann hin und wieder angerufen, dass ich schlecht ausschaue, und ob ich eh genug esse, wenn ich wieder mal im Fernsehen war, und mein Weltbild hat sich eigentlich nicht verändert. Weil es war mir damals, vorher schon bekannt, dass man als Österreicher, der von Geburt wegen in einer überaus privilegierten Situation ist, solidarisch handeln muss, und das hat sich dadurch nicht verändert. Es ist nicht mehr und nicht weniger geworden. Anders machen – ich sage, meine Rolle dort war klar, und ich denke mir, wir haben dort einen ganz guten Einsatz gemacht und haben auch positives Feedback von den Medien bekommen, also insofern würde ich nicht viel anders machen. Man muss immer auf eine Situation reagieren, und da professionell reagieren, und dann funktioniert es schon. Und es hat auch funktioniert.

HS: Gut. Kommen wir vielleicht zum Thema Konflikte. Hast du irgendwo Konflikte erlebt, untereinander, mit den Flüchtlingen, mit den Organisationen?

JG: Wie schon gesagt, mit meinem Umfeld gab es keine Konflikte, in Salzburg war damals noch eine Stimmung, wo, glaube ich, in der gesamten oder nahezu der gesamten Gesellschaft – jedenfalls die, die ich wahrgenommen habe – Hochachtung vor dieser Einsatzleistung war. Was die Menschen zu der Tatsache gesagt haben, dass da so viele Flüchtlinge unterwegs waren, das ist was anderes, aber es ist uns ja immerhin gelungen, dass das Leben während dieser annähernd sechs Monate, wo hunderttausende Flüchtlinge durch Salzburg durchgezogen sind, im Wesentlichen, zu 99% in der Stadt Salzburg, davon unbeeinflusst war. Es war in der ersten Woche am Bahnhof natürlich bisweilen ein Chaos, oder in den ersten zwei Wochen, wo es zum Teil wirklich zu harten Szenen gekommen ist, als dann die Deutschen nämlich wieder Züge übernommen haben, war ja da natürlich ein Riesen-Andrang zu den Zügen, und die Polizei hat da zwar einen sehr guten, deeskalierenden Job gemacht, aber das war grenzwertig – aus verschiedenen Gründen, weil Salzburg von den anderen Stellen notorisch überlastet wurde. Es waren einfach zu viele Menschen da – es waren überall zu viele Menschen, aber in Salzburg waren wir ja in der Spezial-Situation, dass wir ja sozusagen das Tor nach Deutschland waren und man den Bahnhof nicht überlasten kann, und wir konnten sie auch nirgendwo anders hintun. Und es war klar, es gibt eine Zahl an Menschen, die im Bahnhof sein darf, aus Sicherheitsgründen, und wenn die ständig überschritten wird, muss die Behörde den Bahnhof sperren. Und wenn der Salzburger Bahnhof gesperrt ist, dann steht in ganz Österreich die Eisenbahn. Und das war relativ knapp hin und wieder, und da gab es natürlich Konflikte, die habe ich dann mitgekriegt, weil ich dann der war, der das vor der Kamera gesagt hat, und die ÖBB dann wieder stinksauer waren, dass wir das überhaupt irgendwie in den Mund nehmen, dass der Bahnhof gesperrt wird. Also da gab es natürlich Konflikte, aber da hat es eben Situationen gegeben, wo ein jeder irgendwie seine Haut verteidigen musste. Das war in der Anfangsphase bisweilen haarig. Und, wie gesagt, ich war aufgrund meiner Aufgabe halt dann der, der die schlechten Nachrichten überbracht hat. Aber das war kein Konflikt, das war halt Stress, der in so einer Situation entsteht. Einen persönlichen Konflikt habe ich deswegen mit keinem Einzigen gehabt. Konflikte unter den Helfern hat es in einem geringen Ausmaß gegeben, weil, wie soll man sagen, nicht alles, was gut gemeint ist, gut ist. Wir haben zum Beispiel in der ASFINAG – also jetzt schon am Bahnhof, aber dann verstärkt noch in der ASFINAG und noch stärker an der Grenze – die Situation gehabt, dass die Menschen einfach Dinge angeliefert haben als Spenden. Gut gemeint, wir haben dann nur derartige Mengen an Altkleidern gehabt, das war einfach nicht mehr bewältigbar. Und das war einfach für uns dann schon eine – also nicht für uns, für die Einsatzkräfte – eine Überlastung, und da sind Menschen gekommen, die haben dann im Oktober, wie es kalt war, kann ich mich noch erinnern, hat eine Frau in irgendeiner Apotheke kartonweise Hustensaft gekauft, weil die Kinder husten, und hat den Hustensaft an die Kinder verteilt, und wir mussten sie dann leider rausschmeißen, weil wir gesagt haben „Gnädige Frau, nicht böse sein, aber das geht nicht, dass Sie da zu ‚medikamentieren‘ anfangen“ – das hat die gute Frau natürlich nicht gut gefunden, aber das sind Dinge, die in so einer Situation einfach entstehen und fast irgendwie anekdotenhaft sind, ist ja auch eine Anekdote. Und, wie gesagt, sie hat es sicher gut gemeint. Darum haben wir dann die Grenze, an der Zollstation Freilassing, dann eingezäunt. Dort war am Anfang sowieso ein bisschen Chaos, und die Stadt hat das dann gemeinsam mit dem Land übernommen, dort Ordnung hineinzubringen. Und dann hat es eben ein System gegeben, wie man den Abtransport Richtung Deutschland konfliktfrei gestalten kann, da hat es mit diesem ‚Bezettelungs’- und Nummerierungs-System, das dann klaglos funktioniert hat, bis zuletzt eigentlich. Unter den Flüchtlingen – also mit den Flüchtlingen habe ich keine Konflikte gehabt – unter den Flüchtlingen gab es am Anfang Konflikte. Wir haben ja beim Weitertransport Richtung Deutschland das Problem gehabt, dass wir uns mit den Flüchtlingen nicht verständigen konnten, wir haben dann aus Flüchtlingsheimen Flüchtlinge, die schon länger in Österreich waren und …

JG: … und schon ein bisschen besser Deutsch konnten, rekrutiert als Übersetzer, mussten dann allerdings sehr rasch draufkommen, dass das leider Gottes selber auch Rassisten sind. Das heißt, der afghanische Flüchtling, der schon sieben Sätze Deutsch kann, sagt dann, wenn man zum afghanischen Flüchtling sagt „So, jetzt dürfen 100 Leute kommen“, dann sagt der denen „100 Afghanen dürfen kommen“. Oder 100 Syrer, oder wie auch immer. Da sind wir relativ schnell drauf gekommen, weil da haben wir gemerkt, da gibt es irgendwie eine Unruhe, und es ist uns dann gelungen, dass wir sozusagen einen eigenen Chef-Übersetzer hatten, der auch Arabisch konnte, der Sami, der hat das dann sozusagen überwacht, und mit denen sind wir dann einfach sehr schnell abgefahren, die da irgendwelche Tricks machen wollten.

HS: Da hat es ja auch die Geschichte gegeben, dass die an den Dialekten offensichtlich erkannt haben, dass manche Flüchtlinge eben keine Syrer waren, sondern zum Beispiel aus Marokko oder so.

JG: Jaja, das war dann in der späteren Folge, als diese Route ja dann wirklich durchorganisiert war, muss man sagen, konkret von Griechenland, oder von Istanbul übers Meer nach Griechenland und von Griechenland dann rauf, waren die Leute ja binnen weniger Tage dann heroben. Und da ist es dann zu Jahresanfang [20]16, haben wir bei der ASFINAG festgestellt, dass da plötzlich mehr und mehr Marokkaner aufschlagen, die auch zum Teil behauptet haben, sie seien Syrer, die keinen Pass mit hatten oder den Pass irgendwo versteckt hatten. Und das hat dann schon zu Problemen geführt – also ich habe selber nichts mitbekommen, also persönlich nicht, aber wir haben das im Einsatzstab dann gehört – da waren offenbar auch Kleinkriminelle, soziale Absteiger, wie auch immer, speziell aus Marokko, die natürlich überhaupt keine Chance auf Asyl haben, die von Anfang an wussten, ihre einzige Chance ist die Illegalität, so schnell wie möglich abtauchen, irgendwelche krummen Geschäfte machen – das hat in der ASFINAG dann zu Problemen geführt. Das habe ich, wie gesagt, gesprächsweise mitbekommen, und auch zum Ärger unter den Helfern. Die Helfer selber waren dann ziemlich sauer. Wir haben nur, das habe ich dann von Journalisten gehört, dass es dann plötzlich das Phänomen gegeben hat, dass alle Billigflüge von Marokko nach Istanbul plötzlich ausverkauft waren, weil die scharenweise nach Istanbul geflogen sind und drei Tage später waren sie in der ASFINAG. Das war ein Problem.

HS: Da hat es ja auch das Gerücht gegeben, dass die ‚Royal Air Maroc’ eigene Flüge auf die Füße gestellt hat.

JG: Jaja. Es hat das Gerücht gegeben, und vielleicht ist es nicht ganz falsch, dass Marokko diese gute Chance, Teile ihres [seines] sozialen Problems zu exportieren, genutzt hat. Man wird es nie beweisen können, aber der Effekt war jedenfalls der. Und da gab es natürlich auch Konflikte unter den Flüchtlingen. Es hat, speziell dann in der ASFINAG, wo die Flüchtlinge dann länger Aufenthalt gehabt haben, bis sie nach Deutschland weiterreisen konnten, hat es ethnische Konflikte gegeben. Das ist bedauerlich, dass Menschen, die eh nichts haben, außer Not, dann noch aufeinander losgehen, aber es liegt offenbar in der menschlichen Natur.

HS: Ist dir etwas aufgefallen, dass – es waren ja in der Mehrheit Männer und jüngere Männer – dass es mit Frauen ein Problem gegeben hat, und Übergriffe?

JG: Auch nur gesprächsweise. Also wir haben natürlich, speziell in der ASFINAG war einiges an Security da, und ich habe es gesprächsweise gehört, dass es Probleme gegeben hat. Probleme hat es auch gegeben mit Flüchtlingen, die dann das Lager verlassen haben und dann beim Hofer einen Liter Rum gekauft haben – mit Besoffenen hat es Probleme gegeben. Das waren aber dann auch in der Mehrzahl Marokkaner, die da Zoff gemacht haben. Und da ist die Polizei aber eh relativ rasch zugegen gewesen.

HS: Gut. Du hast vorhin die Zusammenarbeit an sich schon gelobt. Kannst du etwas über die Rolle der Behörden, vielleicht auch Unterschiede, Stadt, Land, Bund, die Kooperationsbereitschaft dort, unter den Einsatzkräften, Blaulichtorganisationen, Zivilgesellschaft manchmal vielleicht speziell …

JG: Also die Zusammenarbeit im Einsatzstab zwischen Stadt und Land und Bundesheer war sehr angenehm, kollegial, professionell, hilfsbereit, unkompliziert. Wäre es immer so. Wäre es immer so, muss man ganz ehrlich sagen. Detto mit dem Roten Kreuz, mit der Polizei – also die waren, wir waren ein ziemlich zusammengeschweißtes Team, habe ich den Eindruck. Auch mit den Vertretern der Blaulichtorganisationen, auch mit den meisten Vertretern der Zivilgesellschaft, die am ehesten noch zu Diskussionen geführt haben, die absolutere Standpunkte vertreten haben und nicht alles war gleich machbar, auch wenn sich alle bemüht haben, und die Vertreter, manche Vertreter und Vertreterinnen der Zivilgesellschaft da halt dann dazu geneigt haben, ihre Ungeduld etwas markanter vorzutragen. Aber insgesamt hat es funktioniert, und es hat, wenn ich an den Karl Müller denke, oder – das waren ja Helden. Die haben sich da wirklich ‚hineingehaut’. Oder auch die Frauen, die da diese Dusch-Geschichte organisiert haben, also das war wirklich schwere Arbeit.

HS: Ja, da sind wir eh bei der Infrastruktur, die musste ja eigentlich aus dem Boden gestampft werden. Von der Garage über die Duschen, Versorgung generell...

JG: So ist es, ja. Die Garage hat ja zunächst überhaupt keine Infrastruktur rundherum, oder kaum eine, gehabt, weil es sie auch nicht gebraucht hat. Die Leute waren zwei, drei Stunden oder maximal eine halbe Nacht da drinnen. Als die Garage dann zum Lager geworden ist, wo die Leute zwei, drei, vier Tage waren, war es natürlich hygienisch grenzwertig, wir haben dann oben die Toiletten und Duschen gehabt, aber am Anfang war das natürlich alles ziemlich grenzwertig, weil die Situation sich ja sehr schnell, innerhalb weniger Stunden, so dramatisch aufgebaut hat an diesem Sonntag, und am Montag, Dienstag danach. Also das war grenzwertig, und es war eigentlich ein Glück, dass da nichts passiert ist, muss man ganz ehrlich sagen, weil gerade mit Gesundheitsproblemen, wenn du da unten irgendeinen Krankheitsfall hast, dann fetzt das auseinander, so schnell kannst du gar nicht schauen. Versorgung mit Lebensmitteln, Kleidern, Medikamenten war super, Lebensmittel waren überhaupt kein Problem. Da hat es die Situation gegeben, die wurde mir dann nur berichtet am nächsten Tag, als beim Zollamt Freilassing, also im Zollhof Freilassing, der Belag [die Belegung] auch stark angestiegen ist und die ASFINAG auch voll war, ist das Einsatzteam spät nachts noch beieinander gesessen und hat überlegt, wie sie am nächsten Tag das Catering und die Versorgung organisieren könnte[n]. Und dann hat plötzlich um halb eins in der Nacht oder was, hat es geklopft draußen, sind drei – ich glaube drei Pakistani vor der Tür gestanden, die aus, irgendwo aus England gekommen sind, die in England im Fernsehen einen Beitrag gesehen haben über das, was da abgeht, und gesagt haben „Da müssen wir helfen, das sind unsere muslimischen Brüder und Schwestern“. Und einer von denen hat so ein Catering-Unternehmen offenbar gehabt, die haben in einem Kastenwagen riesige Gaskocher, noch riesigere Töpfe, säckeweise Reis, Linsen, und weiß Gott was noch – Curry, nicht zu vergessen – eingepackt, und sind dann nonstop von England nach Salzburg gefahren und sind dann – wir haben geglaubt, das ist eine Erscheinung. Und die haben dann tagelang gekocht, mussten dann überredet werden, weil wir gesagt haben, wir zahlen ihnen irgendwo eine Pension, aber die haben auf Matratzen hinten im Kastenwagen geschlafen, die mussten überredet werden, dass sie da überhaupt in ein Hotel gehen, und haben Tag und Nacht gekocht. Und dann sind [ist] diese muslimische Hilfsorganisation – weißt du noch, wie die geheißen hat?

HS: Nein, das fällt mir jetzt auch nicht ein.

JG: Auch eine englische.

HS: Eh mit dem Namen ‚Muslime’, oder ‚muslimische Hilfe’ oder so.

JG: Eine hochprofessionelle Hilfsorganisation, die von einem, glaube ich, reichen ‚pakistanisch-stämmigen‘, in England lebenden Menschen gegründet wurde, schon während dem Bosnienkrieg. Und die dann schon in aller Welt Hilfseinsätze gemacht haben. Die sind dann auch mit sattelschlepperweise Equipment daher gekommen und haben dann in der ASFINAG eigentlich über viele Wochen die Essensversorgung gemacht, weil das ziemlich herausfordernd war. Weil in der späteren Phase, so ab Dezember ungefähr, wo der Bahnhof dann aufgelassen werden konnte, mehr oder weniger, die Flüchtlinge mit Bussen aus Spielfeld hauptsächlich antransportiert wurden, und die sind dann mitten in der Nacht gekommen und waren hungrig, und dann haben die einfach gekocht, Tag und Nacht. Und haben das schon vorbereitet gehabt und so weiter – und die durften das nämlich auch. Das ist – ich weiß nicht, ob man das in ein Buch schreiben soll, aber es ist pervers: Das Rote Kreuz unterliegt, wenn sie so kochen, den Hygienebedingungen für Großküchen. In einer Großküche darf nichts aufgewärmt werden. Und das Rote Kreuz also kocht. Und – weiß Gott, in der ASFINAG sind drei Busse für 20 Uhr avisiert, und aus irgendeinem Grund, weil die dann umgeleitet worden sind, oder irgendein Problem gehabt haben, kommen sie drei Stunden später – darf das Rote Kreuz dieses Essen, das vorbereitete Essen, nicht aufwärmen, sondern muss es wegschütten. Also eine Situation, wo es mir, ganz ehrlich gesagt, ‚die Zehennägel aufbiegt’ – Durchsage Ende.

HS: Ich glaube, das sollte man auch sagen, weil das eigentlich Regeln sind, die für Großveranstaltungen gelten, oder Großküchen eben. Aber nicht für Notsituationen, und für solche auch nicht gedacht sind, aber trotzdem die Notsituationen – und es ist ja fast jedes Zeltfest eines Vereins schon eine Ausnahmesituation, keine Not, aber eine Ausnahme – die haben ja die gleichen Probleme. Ich glaube, das gehört sogar erwähnt, dass hier schon ein bürokratisches Hemmnis …

JG: Das Rote Kreuz hat natürlich selber darunter gelitten, dieser Regel zu unterliegen, aber die haben gesagt „Sorry, das können wir nicht, wir dürfen das nicht und das tun wir auch nicht, weil wir haben so die Not, und natürlich kann es zu einer Durchfallerkrankung kommen, wenn tausende Leute unter hygienisch grenzwertigen Bedingungen, unter physisch und psychisch anstrengenden Bedingungen, unterwegs sind, kann immer mal was sein. Aber das war...

HS: Ja, die unterliegen natürlich einer besonderen Kontrolle.

JG: Jedenfalls diese ‚Muslim Hands’ haben sie geheißen, die sind dann auch einmal gekommen, mit einer hochrangigen Delegation, also wirklich eine hochprofessionelle Organisation, die dann – also ganz zuletzt noch, da haben sie, glaube ich, noch zwei Sattelschlepper mit Equipment hergebracht, also das war fantastisch, was die geleistet haben. Aber das war dann eben so diese Leistung der – im weitesten Sinne – Zivilgesellschaft und NGOs, die in so einer Situation dann Gott sei Dank funktioniert.

HS: Eigentlich ein bedenkenswertes, das auch international und europaweit offensichtlich funktioniert hat, und für mich jetzt in der heutigen Situation des ‚Brexit’ bemerkenswert, dass die Engländer da eingesprungen sind. Vielleicht über die solidarische Achse „Wir sind alle Muslime“, aber trotzdem.

JG: Ja. Und natürlich, die Salzburger Blaulichtorganisationen und NGOs, Doraja [Eberle] und so weiter – weiß Gott überhaupt nicht zu vergessen. Deren Rolle wird ihnen wahrscheinlich …

HS: Die kommen ausführlich zu Wort, ja. Vielleicht ein paar Personen – eine ist ja schon gefallen, zwei eigentlich – die du noch erwähnen möchtest? Du hast jetzt Müller und Eberle genannt.

JG: Ja, der Mike Vogl natürlich mit seiner ‚Bebänderungsaktion’, der dadurch einfach viel gelöst hat. Und viel Stress herausgenommen hat, weil die Flüchtlinge, wenn sie gewusst haben – das war dort ja aufgezeichnet, wann welches Bändchen drankommt – sind sie auch nicht jedes Mal, wenn sie gemerkt haben – am Anfang war das nämlich so – wenn sie bemerkt haben, dort beim Ausgangstor tut sich irgendwas, sind jedes Mal 1000 Leute hin gestürmt, und dann hat es Rempeleien gegeben und Stress, der nicht notwendig ist, weil wenn nur 100 rüber dürfen, brauchen sich nicht 1000 anstellen. Und dieses ‚Mike Vogl’sche Bändchensystem’ hat bestens funktioniert, und er hat es mit seiner, wie soll man sagen, mit seiner Präsenz auch gut umgesetzt.

HS: Ja, mit der ihm innewohnenden Energie.

JG: Ja, aber das hat er wirklich super gemacht. Dann natürlich bei uns, von der Stadt, der Michi Hayböck, der Tag und Nacht gearbeitet hat, der Hinterberger, der das dort aufgezogen hat, die Kollegen vom Roten Kreuz, von der Polizei, vom Bundesheer – also die waren ja wirklich bewundernswert – und halt die ‚Bundesheerler‘, die das können, wenn sie einen Auftrag haben, dann machen sie ihn, und aus. Da wird nicht herumgeredet und wird auch nicht gejammert – also das war eigentlich eine sehr positive Erfahrung.

HS: Gut, denken wir jetzt an die Zukunft, es gibt da unterschiedliche Meinungen, ob so was nochmal passieren kann, die Konstellation im Jahr 2015 war natürlich eine besondere, auch mit diesem Diktum, das wahrscheinlich in der Geschichte noch oft diskutiert wird, in der Geschichtsschreibung – „Wir schaffen das“ – ist wahrscheinlich etwas ausgelöst worden, was ursprünglich so nicht gedacht war, weil es – meine Meinung, zumindest – im Wesentlichen auf die Flüchtlinge am Budapester Ostbahnhof gemünzt war, die halt gerade an der österreichischen Grenze gestanden sind und dann nach Deutschland kamen. Aber kann sich so etwas wiederholen? Die Ursachen-Gemengelage ist ja nicht dramatisch anders geworden, oder besser geworden.

JG: Im Gegenteil. Der Druck auf Europa und insgesamt auf die westliche Welt wird nicht nachlassen. Weil nicht erkennbar ist, dass große Anstrengungen gemacht werden, um diese Konflikte und Probleme zu reduzieren oder in den Griff zu bekommen. Weil, wenn man für Flüchtlinge halbwegs menschenwürdige Bedingungen schafft, doktert man trotzdem ja nur an den Symptomen herum, und nicht an der Ursache, was falsch ist, wie wir ja wissen. Also, das ist ja das Kuriose, dass sich die Stimmung, die ‚Bunkerstimmung’ in Europa mit der geänderten politischen Großwetterlage verschärft, gleichzeitig aber nichts dagegen unternommen wird, die Ursachen zu bekämpfen, sondern man beschäftigt sich mit der Wirkung. Das ist dumm, eigentlich. Anders kann man es gar nicht nennen. Wenn Europa und die westliche Welt ein Interesse hätte, ihre privilegierte Situation auch nur annähernd weiter konsumieren zu können, müssten sie sich da was überlegen. Passiert aber nicht. Also, diese ganzen grundlegenden Konstellationen haben sich nicht nur nicht geändert, sondern eher noch verschärft.

HS: Gibt es einen Unterschied zwischen Asien und Afrika, aus deiner Sicht? Wo ist das schärfer, diese Zuspitzung zwischen Nord und Süd, oder Ost und West? Wo werden die größeren Migrationsströme herkommen? Hast du eine persönliche Meinung dazu? Asien meine ich ganz bewusst natürlich den Nahen Osten, nicht China oder so.

JG: Der Nahe Osten bleibt ein Pulverfass, mehr oder weniger, leider, Afrika in großen Teilen auch, wenngleich es dort offenbar – aber das weiß ich auch nur sozusagen aus Mediengeschichten – dass es dort zumindest in Teilbereichen Hoffnung gibt, dass eine gewisse wirtschaftliche Stabilisierung stattfindet, aber bei Weitem nicht in ganz Afrika. Völlig ungeklärt ist, was in weiterer Zukunft mit den Folgen der Klimaerwärmung passieren wird, die riesigen Gebiete, die durch steigenden Ozeanspiegel unbewohnbar werden, die aber jetzt dicht besiedelt sind, wenn man nur an Bangladesch denkt – also das sind alles Dinge und Szenarien, die man sich noch überhaupt nicht ausmalen kann, was da daherkommt. Der Kampf um Trinkwasser, und, und, und. Also die Probleme sind gewiss nicht weniger geworden, und die Reaktion in der derzeit politischen Großwetterlage Europas, sich abzukapseln, möglichst hohe Mauern aufzubauen, was der Herr Trump in Mexiko macht und was sicherlich in Europa auch einigen Menschen gefällt, das ist lächerlich und hilflos, letztlich. Weil, wenn riesige Menschenmassen von Hoffnungslosigkeit betroffen sind, ist ihnen ein Zaun auch relativ egal. Und das Mittelmeer auch. Man kann sich das ja gar nicht vorstellen, in welcher Situation man sein muss, dass man sich in Libyen in ein eilig zusammengeschustertes Schlauchboot setzt, dem ja anzusehen ist, mit bloßen Augen, dass man damit sicherlich nicht übers Meer kommt – [kurze Unterbrechung] – sondern hoffen muss, dass, wenn man damit rausfährt, dass einen irgendeiner ‚aufklaubt’ – wie hoffnungslos und fatalistisch man als Mensch da sein muss, das können wir uns aus unserer europäischen Luxussicht ja gar nicht vorstellen. Aber es wird sich sicherlich nicht entschärfen. Wenn wieder so eine Situation mit einem ähnlichen Ansturm auf Europa kommt, habe ich ernste Sorgen, dass das zu einem relativ inhumanen Schauspiel eskalieren wird. Vor dem all den Menschen, die sich da 2015 engagiert haben, wahrscheinlich ziemlich graust. Das kann man sagen. Also, das möchte ich mir nicht vorstellen. Wenngleich es uns allen damals klar war, dass, wie gesagt, es keine Lösung sein kann, dass jetzt halb Syrien, ein Drittel von Afghanistan und weiß Gott was nach Westeuropa kommen. Weil die haben hier keine durchgehende Chance auf Integration, das ist ganz klar. Das war eine reine Notmaßnahme, das war auch allen klar. Aber wenn so was wieder eintritt, dann gibt es Krieg in Europa, und das wünsche ich mir nicht.

HS: Es lag damals das Wort ja auch schon in der Luft, Gewalt gegen die Flüchtlinge einzusetzen – und das fürchtest du, dass das in Zukunft durchaus salonfähig wird.

JG: Ja. Und zwar Gewalt, sozusagen institutionell, durch Militär und Polizei und weiß Gott was, aber durchaus auch aus der Zivilgesellschaft.

HS: Das ist ja im Nachhinein auch geprobt worden an der Grenze zu Spielfeld.

JG: Genau.

HS: Magst du noch ein Resümee ziehen, was gibst du uns mit, was gibst du dem Land mit? Also nicht dem Land Salzburg, sondern generell jetzt gesprochen.

JG: Mein persönliches Resümee ist, dass diese Erfahrung von 2015 sich ja einreiht in eine Reihe von Erfahrungen, die die österreichische Gesellschaft nach 1945 gemacht hat, nämlich, dass weit mehr möglich ist, als man davor für möglich hält.

HS: Siehe Ungarn, siehe Tschechoslowakei. Siehe Nachkriegszeit in Salzburg selber.

JG: Genau. Und ich denke mir, dass diese gesellschaftliche Resilienz als gesamte Gesellschaft, dass man viel mehr stemmen kann, als man glaubt, ja nicht nur für solche Situationen wichtig ist. Und diese gesellschaftliche Resilienz, oder Kraft aus der Gesellschaft heraus, solche Dinge zu stemmen, die ist wichtig, denke ich mir.

HS: Danke.

Transkript erstellt von Katharina Steinhauser